요즘 만화나 애니메이션을 보면 인간 캐릭터가 하늘을 날아다니는 건 너무 흔한 장면이다. 너무 당연해서, 이 설정이 언제부터 시작됐는지조차 잘 떠올리지 않는다.

그런데 가만히 생각해보면 이상하다. 인간이 날아다닌다는 건 원래 꽤 이상한 설정이다. 그럼에도 지금은 아무 설명 없이 받아들인다. 이 당연함의 출발점을 따라가다 보면, 결국 하나의 작품에 도착한다.

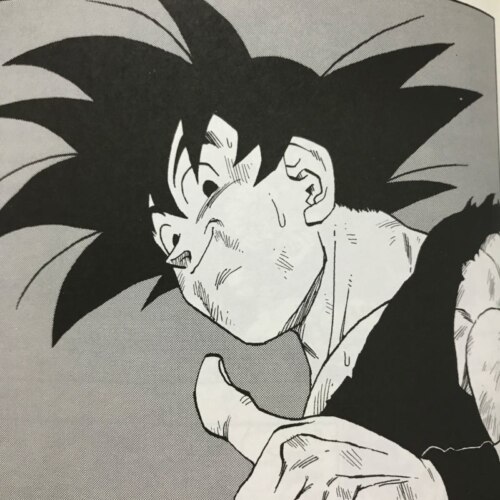

바로 드래곤볼이다.

목차

드래곤볼도 처음부터 인간이 날지는 않았다

의외로 드래곤볼은 처음부터 사람이 날아다니는 만화가 아니었다.

초반의 손오공은 하늘을 날지 못했다. 이동할 때는 근두운을 탔고, 근두운을 얻기 전에는 말도 안 되게 빠르게 달리는 연출이 주를 이뤘다. 소년만화 특유의 과장 있긴했지만, 손오공은 여전히 땅 위의 인간이었다.

이 시기의 드래곤볼은 전투 만화라기보다 모험 만화에 가까웠고, 세계관 속 이동 수단도 자동차, 오토바이, 비행기 같은 탈것들이 중심이었다.

강한 캐릭터도 탈것을 타던 세계관

초반에 등장한 다른 인물들도 마찬가지였다. 부르마는 물론이고, 조연과 적들까지, 먼 거리를 이동할 때는 기계 문명의 힘을 빌렸다.

하늘을 난다는 건 여전히 예외적인 일이었고, 인간의 기본 능력은 아니었다.

이 시점까지 드래곤볼 세계관에서 하늘은 인간의 영역 밖에 있는 공간이었다.

천하제일 무술대회, 무공술의 등장

분기점은 천하제일 무술대회다.

천진반과 차오즈가 등장하면서 처음으로 탈것도, 마법이나 초능력도 없이 공중에 떠오르는 장면이 나온다. 그리고 이 능력을 무공술이라고 설명한다.

이 설정은 단순한 기술 추가가 아니다.

하늘을 나는 능력이 신이나 초월자의 특권이 아니라, 수련을 통해 인간이 익힐 수 있는 기술로 정의된 순간이기 때문이다.

이때부터 드래곤볼은 조용히 선을 넘기 시작한다.

무공술 이후, 강함의 기준이 달라지다

무공술이 등장한 이후부터 강한 캐릭터들의 공통점이 생긴다. 바로 하늘을 난다는 점이다.

이제 비행은 특별한 연출이 아니라 강함을 나타내는 기본 요소가 된다. 전투는 자연스럽게 지상에서 공중으로 확장되고, 속도와 공간의 제약은 점점 의미를 잃어간다.

드래곤볼의 전투 연출이 급격히 스케일을 키우는 이유도 여기 있다.

사이어인 편부터는 설명조차 필요 없어졌다

사이어인이 등장하는 시점부터는 더 흥미롭다. 캐릭터들이 날아다니는 것에 더 이상 어떤 설명도 붙지 않는다.

그냥 난다. 왜냐고 묻지 않는다. 강하니까 나는 거다.

이 시점에서 독자들은 이미 학습을 끝낸 상태다. “이 정도 급이면 날 수 있다”는 인식이 완전히 기본값이 되어버렸기 때문이다.

무공술은 설정이 아니라 세계관의 문법이 된다.

드래곤볼 이후, 인간 비행은 표준이 되다

이 변화는 드래곤볼에서 끝나지 않았다. 이후 등장한 수많은 소년만화들이 이 구조를 그대로 가져간다. 이름만 다를 뿐이다.

기, 차크라, 영력, 넨…

표현은 달라도 핵심은 같다.

인간 + 수련 또는 능력 = 하늘을 난다

이런 설정은 이제 너무 자연스러워졌다. 많은 설명을 하지 않아도 거부감을 갖지 않는 표준 설정이 되었다.

마무리

돌이켜보면 드래곤볼은 처음부터 인간이 하늘을 나는 만화가 아니었다.

하지만 그 변화를 아주 단계적으로, 자연스럽게 보여줬다. 그래서 독자들은 이 거대한 설정 변화를 전혀 거부감 없이 받아들였다.

어쩌면 드래곤볼이 만화계에 큰 영향을 준 것은 전투력 수치나 변신이 아니라, “인간도 하늘을 난다”는 상상을 당연하게 만든 것일지도 모른다.

너무 익숙해져서 그 이전의 세계를 잘 떠올리지 못할 정도로.